Alessandro de Moura

A primeira versão desse artigo foi publicada no livro: Braços cruzados, punhos erguidos. Editora Usina Editorial, 2025. Esse trabalho é uma síntese de algumas das análises principais de minha tese de doutorado intitulada: Movimento operário e sindicalismo em Osasco, São Paulo e ABC paulista: rupturas e continuidades. Defendida pela Unesp em 2015.

Introdução

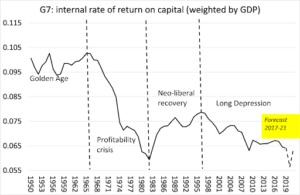

A luta contra a ditadura milita-burguesa no Brasil se deu dentro do contexto da crise econômica mundial e do ascenso revolucionário internacional que eclodiu em 1968. A fase inicial da crise econômica mundial emergiu ainda na segunda metade da década de 1960 e expressou sua magnitude no início de 1973. (MOURA, 2020: MANDEL, 1990: BRENNER, 2003: ARRIGHI, 1998). Tratava-se de uma crise de superprodução que se manifestou mais gravemente no setor manufatureiro da economia mundial, marcada, como apontou Brenner, pelo “declínio nas taxas de lucro desse setor por todas as economias capitalistas avançadas [que foi] o principal responsável pela projeção da economia mundial de um longo boom num longo declínio entre 1965 e 1973”. (BRENNER, 2003, p. 59). No gráfico abaixo vemos que a queda vertiginosa da taxa de crescimento nas principais economias do mundo.

Gráfico 1 – Taxa de crescimento do capital no G7 (em relação ao PIB)

Fonte: MICHAEL ROBERTS, 2020.

No campo da política internacional, na primeira metade da década de 1960 ocorreram dezenas de revoluções de libertação nacional no continente africano. Na segunda metade da década de 1960, somaram-se ao ascenso internacional as lutas por direitos civis, centradas sobretudo, no enfrentamento contra o racismo e as precárias condições em que vivia a população negra e imigrante, com o protagonismo do movimento negro com Malcolm-X, Martin Luther King e os Panteras Negras nos E.U.A., cresciam também os protestos contra a guerra no Vietnã. No México, o presidente Gustavo Dias Ordaz Bolaños ordenou o massacre contra estudantes da Universidad Autonoma del México (UNAM), mais de 500 são assassinados. Na Indonésia, Suharto, impôs uma ditadura, massacrou cerca de um milhão de pessoas entre 1965-1966. (HARVEY, 2017).

A comemoração do 1º de maio de 1968 na França mobilizou 100.000 manifestantes. No dia 10 de maio estudantes levantaram 60 barricadas no Bairro Latino na “Noite das barricadas”. As mobilizações operárias obrigaram as centrais sindicais da França à convocação de uma greve geral de 24h no dia 13 de maio que paralisou 450 mil trabalhadores. Segundo Woods: “[foi uma] poderosa manifestação de um milhão de pessoas que tomaram as ruas de Paris no dia 13 de maio”. (WOODS, 2016, p. 104). Essa greve geral foi a detonadora de uma série de outras greves com ocupações de fábrica que envolveu milhões de operários. (MANDEL, 1979: VIGNA, 2008). A onda grevista atingiu todo o país até o dia 20 de maio. Durante essa semana, estima-se que houve a mobilização de 10 milhões de grevistas. No dia 24 teve-se uma nova “noite das barricadas”, com o saldo de 500 feridos e uma morte. Em síntese, a greve geral do dia 13 de maio de 1968 funcionou como detonadora da rebeldia operária, que deu início a uma crise revolucionária na França. (MANDEL, 1979: VIGNA, 2008).

Conforme apontado por Ernest Mandel: “O crescimento das lutas na Europa Ocidental após o maio de 68 reforçou subjetivamente a combatividade e a consciência anticapitalista dos trabalhadores de numerosos países”. (MANDEL, 1990, p. 77). Desta forma, a crise econômica internacional coincidia “com um nível excepcionalmente elevado de organização, de força numérica, de combatividade do proletariado, e ao mesmo tempo uma fraqueza política excepcionalmente pronunciada do sistema burguês”. (MANDEL, 1990, p. 77, grifos do autor). Segundo o autor: “Nos países imperialistas, o longo período de expansão fortaleceu objetivamente o peso e a força da classe operária” (Idem). Dentro desse processo, os sindicatos e partidos operários experimentaram um grande fortalecimento. Esses fatores político-sociais se colocaram com entraves ao livre avanço da burguesia mundial que buscava reduzir os “custos do trabalho” com redução dos salários e direitos, “impulso característico de toda fase de crise ou recessão”. O esgotamento do crescimento econômico internacional está na raiz do ascenso que eclodiu massivamente em 1968 e se estendeu até o início dos anos 1980.

Especificidade do ascenso do processo brasileiro

Dentro da crise estrutural internacional, com um ascenso mundial de luta de classes, o operariado brasileiro protagonizou dois processos importantes em plena ditadura militar-burguesa, sendo o primeiro marcado pelas lutas operárias e estudantis durante o ano de 1968 e o segundo pelo ciclo de greves de massas nos anos 1978-1980.

Tanto o 1º de maio na Praça da Sé, em 1968, como as greves em Contagem e Osasco, decorridas no mesmo ano, foram movimentos radicalizados e influenciados diretamente pelo ascenso internacional. (MOURA, 2015). A onda revolucionária internacional se combinou com o ascenso das lutas operárias internas, que se avolumava, desde a primeira metade da década de 1940 e só foi interrompida em 1964 com o golpe militar-burguês contra as mobilizações operárias de massa. Porém o movimento voltou a se organizar no período 1966-1968.

O golpe militar-burguês de 1964 foi um “golpe preventivo” operado pela burguesia brasileira para conter o ascenso de lutas operárias urbanas e camponesas que se expandiam desde a fase final da ditadura do Estado Novo varguista até o início dos anos 1960 (1943-1964). O período foi marcado por forte urbanização, industrialização, sindicalização e greves de massa, como a Greve dos 300 mil em 1953, mas também a Greve dos 400 mil, em 1957, e Greve dos 700 mil em 1963. No mesmo processo, assistiu-se à auto-organização no campo por meio das Ligas Camponesas, com mobilizações massivas pautando a “reforma agrária na lei ou na marra”. Essa combinação abriu uma profunda crise do regime e uma fase com potencialidade revolucionário nos anos 1962-1964. (FERNANDES, 2009: MARINI, 2000: BANDEIRA, 1977: PEDROSA, 1966: GORENDER, 1987: LEAL, 2011, CHASIN, 2000).

A década de 1960 marcou a fase mais aguda da polarização de classes. Trata-se de um período no qual, segundo análise de Baer (1996): “A economia perdeu seu dinamismo no início dos anos 60. Depois que a taxa de crescimento do PIB real atingiu o pico de 10,3% em 1961, ela declinou para 5,3%, 1,5% e 2,4% em 1962, 1963 e 1964”. (BAER, 1996, p. 87). De acordo com Singer, no livro Desenvolvimento e crise (1967), a elevação dos preços era contínua, mantendo-se em uma média de 24% entre 1957 a 1961. Ainda, no ano de 1962, os preços foram elevados acima de 50%. (SINGER, 1967). A inflação corroía rapidamente os salários da classe trabalhadora, sendo ponto principal das mobilizações operárias.

A estagnação econômica, baixos salários, concentração de terras e a repressão governamental foram enfrentadas com lutas massivas dos trabalhadores do campo e das cidades. O ponto mais alto desse processo foi a crise pré-revolucionária aberta em 1962, que acabou sendo sufocada pelo golpe militar-burguês de caráter preventivo. (PEDROSA, 1966: BANDEIRA, 1977: LEAL, 2011: FERNANDES, 2009: MARINI, 2000).

Após o golpe militar-burguês de 1964 com perseguição aos ativistas, militantes, dirigentes operários e sindicatos, registrou-se um breve recuo das atividades sindicais e políticas no país, recuo este durou até 1966. Desse ano em diante, até 1968, se verificou o crescimento de uma nova onda de atividades contestatórias, greves e paralizações contra a exploração e repressão nos locais de trabalho, mas também contra a ditadura militar, suas prisões, torturas e assassinatos. Ganhando força no biênio 1966-1968, os protestos operários voltaram desafiar a ditadura, desde o 1º de maio de 1968 até as greves operárias em Contagem e Osasco no mesmo ano.

Da comissão de fábrica ao Sindicato de Osasco

Os operários de Osasco foram protagonistas de duas das mais importantes mobilizações operárias no pós-golpe. Além da Cobrasma, Osasco contava também com as fábricas da Brown Boveri, Braseixos Rockwell e White Martins, além de outras empresas menores. No início da década de 1960, jovens operários militantes de esquerda (sem organização partidária), entre os quais se destacava José Ibrahim, organizaram uma comissão clandestina na Cobrasma (fábrica de trens de Osasco). Essa comissão se organizou com os demais operários ativos e disputou eleições para a comissão de fábrica oficial da empresa, sendo legalizada em 1965. O trabalho interno feito pela comissão de fábrica, encontrou grande aceitação pelo operariado. Com isso, o mesmo grupo formou a Chapa Verde, disputou e venceu as eleições para o Sindicato metalúrgico de Osasco. A Cobrasma, que contava com mais de 3 mil operários, era a maior e mais importante fábrica de Osasco, cidade que contava com cerca de 200 mil habitantes e com aproximadamente 16 mil operários trabalhando na indústria local. A gestão do sindicato passou a ser feita com participação direta dos operários da região, por meio de assembleias abertas e com igualdade de participação entre titulares e suplentes nas decisões. Com isso, uma ampla camada de operários passou a orbitar em torno do sindicato. Essa camada era chamada de Vanguarda de Fábrica, e estima-se que chegava a organizar cerca de 1000 operários entre julho de 1967 e julho de 1968. (MOURA, 2015).

MIA – Movimento Intersindical Anti-arrocho

Com o crescente descontentamento no chão de fábrica, sobretudo por conta do arrocho salarial e do autoritarismo da ditadura, as direções sindicais empossadas e sustentadas pelo Estado militarizado (que se articulava com os pelegos e delatores), viram-se obrigadas a dar alguma resposta às bases para poder controlá-las. Assim, em setembro de 1967, surgiu o MIA, que foi um organismo sindical hegemonizado pelos dirigentes pelegos (colaboradores das empresas e da ditadura) para reivindicar reajustes junto ao governo. O Sindicato Metalúrgico de Osasco passou a integrar esse movimento, mas com intenção pressioná-lo à esquerda. A direção do MIA programou 5 assembleias nos principais centros operários do Estado: a primeira foi realizada em São Paulo, sob a direção de Joaquinzão pelego, a segunda foi em Santo André, a terceira em Osasco, a quarta em Campinas e a última em Guarulhos.

Todas as assembleias foram lotadas, contando com centenas de operários. Em cada uma delas expressava-se a tensão entre os pelegos e os combativos, liderados por Osasco. Por fim, o MIA foi dissolvido, dando lugar a uma comissão para organizar o 1º de maio na Praça da Sé naquele 1968. Mesmo sendo dirigido pelos pelegos, durante os 6 meses de vida do MIA, com suas 5 assembleias operárias, criou-se um importante espaço que possibilitou a constituição de laços entre os operários que compunham as oposições sindicais no Estado de São Paulo. Esse processo alimentou uma nova vanguarda operária fabril, que se formava em oposição ao peleguismo – que funcionava como um secretariado sindical à serviço da patronal e da ditadura. (Confira: MOURA, 2015).

Greve em Contagem – 16 abril de 1968

Nesse entretempo, foi deflagrada uma greve em Contagem/MG que envolveu todo operariado do parque industrial da cidade no mês de abril de 1968. A motivação central das greves era o atraso nos salários e demissão de centenas de operários. Em fevereiro de 1968, entraram em greve 3.500 operários da ACESITA. No dia 16 de abril de 1968, 1.200 operários da Belco-Mineira iniciam uma greve com ocupação da fábrica. Essa greve marcou o início de uma onda de rebeldia operária em Minas Gerais. Aderiram à greve 4.500 trabalhadores da Mannesman, também operários da RCA Vitor, Demissa e Industam. Esses foram seguidos por operários da SIMEL, Metalúrgica Triângulo, Pollig-Haakel, Minas-Ferro e Mafersa, somando 15.000 grevistas. O movimento durou 10 dias e conquistou um reajuste parcial. (WEFFORT, 1969). A vitória dos operários mineiros impactou diretamente sobre o operariado de Osasco e sobre Ibrahim, presidente do Sindicado de Osasco, ele foi até Minas Gerais com objetivo de assimilar os principais elementos da experiência daquele movimento.

O 1º de maio de 1968 na Praça da Sé

Na semana seguinte em São Paulo, em 1º de maio de 1968, cerca de 1.000 operários de Osasco se dirigiram ao ato na Praça da Sé, levando bandeiras com as consignas: “Minas é exemplo de luta” e “Só a greve derruba o arrocho”. O Sindicato de Osasco fretou vários ônibus para garantir a participação naquele ato, sendo que os operários foram para o mesmo armados com paus, barras de ferro e pedras para impedir que o governador biônico (indicado pela ditadura) Abreu Sodré utilizasse a tribuna. Por outro lado, enquanto os pelegos do MIA planejaram um ato que reafirmava o compromisso entre as direções sindicais e os representantes da ditadura, os operários de Osasco, por sua vez, pretendiam acabar com a farsa orquestrada pelo peleguismo e pela ditadura. De acordo com a entrevista que nos foi concedida por Espinosa (foi operário da Cobrasma e militante do Sindicato na época), o evento foi cuidadosamente preparado em Osasco:

(…) o pessoal de Osasco, o grupo de Osasco se preparou taticamente, para a ocupação, para tomar o palanque. Então, esse grupo do Dori… O Dori era da construção civil em São Paulo. O Dori conseguiu porretes, esses porretes serviram para… Você colocava cartazes. Na hora você tirava o cartaz, tinha uma puta de um porrete com prego na ponta. Ele também conseguiu umas duzentas barras de fio de telefone, que você dobra e é um cassetete. Então, Osasco, nós preparamos o seguinte, Osasco mandou, se eu não me engano, 9 ou 19 ônibus, que foram para a praça das bandeiras, o pessoal concentrou lá. As lideranças, para as lideranças não tinha ônibus, foi todo mundo de trem. Eu por exemplo, fui com uma barra de fio amarrada aqui na cinta, chegar na hora e tirar. Vamos até a Praça Júlio Prestes. Aí fomos a pé, até a Praça da Bandeira. Lá juntamos, então, de Osasco tinha entre 900 e 1000 pessoas. Tinham outras pessoas de Osasco que foram soltas. E esses 1000 de Osasco, é a Vanguarda de Fábrica e a Vanguarda estudantil, ou seja, era o pessoal nosso. Bom, pra você ter uma ideia disso, só para a VPR foram 80 quadros de Osasco. Osasco dobrou o número da VPR. Osasco deu expressão à VPR. (Entrevista – Roberto Espinosa, 2013).

Conforme publicado em matéria d’O Estado de São Paulo, por volta da 8h, os trabalhadores foram chegando aos poucos e com eles: “Surgem algumas faixas: “O povo unido derruba a ditadura”, “Abaixo o arrocho salarial”, “Queremos liberdade”, “Mais pão, menos canhão”, “Ditadura assassina”. (OESP, 03/05/1968, p. 6). Os relatos sobre o número de participantes daquele ato são imprecisos. A maior parte dos operários, por nós entrevistamos, relatou a participação de cerca de 10 mil trabalhadores. (MOURA, 2015). Esse mesmo dado foi divulgado pelo jornal Última hora. (02/05/1968, p. 3). Os jornais de São Paulo divulgaram números menores. A Folha de São Paulo, no editorial de capa do dia 02 de maio de 1968, intitulado: “Primeiro de maio violento em São Paulo”, apontou a presença de 6 mil manifestantes. (FSP, 02/05/1968, p.1).

Abreu Sobre subiu ao palco, que foi montado na Praça da Sé, já foi recebido com pedradas e ovos podres. Segundo consta na publicação da Folha de São Paulo: “Assim que o governador começou a discursar, o som foi cortado por sabotadores”. (FSP, 02/05/1968, p. 3). Ainda, de acordo com a matéria: “O ambiente é de grande hostilidade. Os gritos de ‘Fora!’, ‘Abaixo Abreu Sodré’ não cessam”. (FSP, 1968, idem). Não mais que de repente: “Jogam o primeiro pau contra o palanque. Em segundos é uma chuva. O governador e os secretários se protegem com os braços. As pedras caem em grande quantidade”. (FSP, 1968, idem).

Segundo a matéria veiculada n’O Estado de São Paulo, o governador Roberto Abreu Sodré: “Ao assomar à frente da multidão, foi recebido com vaias, e, embora tentasse, não conseguiu falar ao povo, vindo a ser alvo de pedras e paus que eram atirados em sua direção”. (OESP, 03/05/1968, p. 6). Da massa operária se ouvia: “Gritos em coro de ‘assassino’ e ‘interventor’”. Com isso: “Ninguém conseguia ouvi-lo, pois o coro aumentava gradativamente, com um fundo de vaias e assovios”. (FSP, 02/05/1968, p. 3). Na mesma página foi descrito que: “A voz do autofalante é abafada pelo coro ensurdecedor de ‘Operário sim, pelego não’, ‘Pelego não’, ‘Sodré não’. (Idem). Ainda: “A vaia não cessa. Novo coro ‘Sodré também é ditador’”. (Idem). Nesse interim: “Prorrompe o ‘slogan’: operário sim, pelego não’, ‘O abono é tapeação’”. (FSP, 02/05/1968, p. 3). Segundo O Estado de São Paulo: “A essa altura, elementos da Força Pública procuraram retirar do local o governador, já ferido na cabeça, o que foi conseguido com auxílio de elementos do DOPS”. (OESP, 03/05/1968, p. 6).

Nas fotos do evento Sodré aparece ferido: “O governador foi levemente atingido na testa, por duas vezes, por pedras. Os auxiliares do sr. Abreu Sodré, que acompanhavam o comício, também sofreram ferimentos”. (FSP, 02/05/1968, p. 1). A Folha destacou que, dentro da Catedral, Abreu Sodré estava “com a voz embargada, tremulo e com lágrimas nos olhos”. (FSP, 02/05/1968, p. 3). Ainda, segundo o editorial, foram feridos mais gravemente outros agentes da ditadura: “Em pior estado ficaram o chefe da Casa Militar, coronel Edmur Moura Salles, atingido por uma cacetada na cabeça, e o capitão Abate, da Casa Militar, atingido no olho esquerdo. O secretário da Fazenda, sr. Arrobas Martins, também foi atingido por pedrada na testa”. (FSP, 02/05/1968, p. 1). Depois de expulsar os representantes da ditadura e os pelegos dos sindicatos, os manifestantes: “tomaram o palanque – que não era cercado por nenhum cordão policial – expulsaram dali vários líderes sindicais. Em seguida destruíram e incendiaram o palanque”. (FSP, 02/05/1968, p.1).

Tanto na matéria da Folha de São Paulo como na do Estado de São Paulo, os manifestantes foram caracterizados como “turba”, “minoria de totalitários”, “radicais”, “esquerdistas”, sobretudo porque impediram que fossem fotografados, e, quando o eram, pequenas comissões interpelaram os fotógrafos e pediam o filme das máquinas para que não fossem entregues ao DOPS. Uma vez tomado o palanque, os trabalhadores discursaram até às 10h15. De acordo a Folha, após a fuga para dentro da Catedral: “Um operário anunciava que seria realizado ‘o comício do povo’, sem pelegos e sem representantes da ditadura”. Em seu discurso, esse operário teria dito que: “eleições diretas e liberdade sindical só se conseguem com a tomada do poder, enquanto o público repetia, em coro: ‘operários no poder’”. (FSP, 02/05/1968, p.3). Acabando os discursos, em marcha os trabalhadores desfilaram triunfantes pelo centro de São Paulo. O jornal O Estado de São Paulo chamou essa marcha de “Passeata da provocação”. (OSP, 03/05/1968).

Segundo as fontes jornalísticas por nós consultadas, durante o ato, os operários empunhavam muitas faixas, onde se podia ler: “abaixo os pelegos”, “Povo no poder”, “Morrer lutando sim, de fome não”, “Povo organizado derruba a ditadura”, “Abaixo o arrocho salarial”. Em outro cartaz reivindicavam: “Eleições livres e diretas”. Na maior faixa se podia ler: “Greve contra o arrocho salarial”. Alguns desses slogans podem ser vistos em fotos do ato. (Confira: FSP, 02/05/1968, p. 3). Segundo O Estado de São Paulo: “aparecem ‘slogans’ assim: ‘Viva a greve dos metalúrgicos de Minas Gerais’, ‘Frente única para derrubar o arrocho e as leis opressoras do governo militar imperialista’, ‘Viva a luta pelos comitês de fábrica’, ‘Viva a libertação social das massas do Vietnã’, ‘Só a greve derruba o arrocho’. (OESP, 1968). Ainda de acordo com essa matéria: “Muitos cartazes eram empunhados, na sua maioria criticando a guerra do Vietnã e a política do governo”. (OESP, 03/05/1968, p. 6). Também registrou o conteúdo de um dos panfletos distribuídos aos presentes:

Manifesto do 1º de maio, assinado pela ‘Comissão Organizadora das comissões do 1º de maio”, tem como tônica o protesto contra o “arrocho salarial”, e pede a “revogação das leis do arrocho”, a extinção do “atestado de ideologia”, a garantia do “direito de greve” e uma “anistia ampla e irrestrita”. É um dos mais moderados. (OESP, 03/05/1968).

Conforme destacado nos relatos que coletamos com operários participante daquele protesto, em marcha pelo centro de São Paulo os operários chegaram na Praça da República, onde fizeram outro breve ato. De acordo com a Folha: “Essa passeata, formada por umas três mil pessoas, seguiu até a Praça da República, onde os discursos se prolongaram até as 11h30, quando se dissolveu pacificamente”. (FSP, 02/05/1968, p. 1). Segundo a matéria da Folha sobre o evento na Praça da República: “O comício começou a esquentar quando um jovem levantou um retrato de ‘Che’ Guevara, medindo mais de um metro”. (FSP, 02/05/1968, p.3). Para os operários participantes, a rebelião operária no 1º de maio de 1968 foi um sucesso, pois além de expulsar os agentes da ditadura ainda tomam o palanque, fizeram discursos públicos contra o governo, transformando o palco em tribuna operária. Depois, ainda incendiaram o palco para inutilizá-lo e marcharam triunfantes com um ato de protesto pelo centro de São Paulo. O empolgante 1º de maio de 1968 serviu como um grande estímulo às atividades grevistas que seriam realizadas em Osasco na sequência.

A greve na Cobrasma – 16 de julho

Na campanha salarial de 1967 o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco já reivindicava 52% de reajuste, isso considerando que a inflação foi de 37.90% em 1966 e de 26.50% em 1967. (BAER, 1996, p. 401). No entanto, mesmo com essa significativa perda salarial, o índice de reajuste consentido pela ditadura militar foi de apenas 17%, ignorando a pauta de 52%. Isso criou a pauta de “35% de aumento ou greve!”. Além do reajuste, se reivindicava também a escala móvel de salários, com reajustes trimestrais e contratação coletiva do trabalho. Esses itens valiam para toda a categoria metalúrgica de Osasco e região. Além dessas demandas, foi organizada uma extensa pauta de reivindicações para a Cobrasma e para a fábrica da Braseixos (associada da Cobrasma) que contava com mais 1000 operários (dados da FSP, 1968). As duas fábricas, juntas, somavam cerca de 4.000 operários.

Em plena campanha de lutas, na semana da greve, se registrou que: “Milhares de boletins foram espalhados nas portas de várias indústrias de Osasco, conclamando os operários ‘à greve contra a ditadura dos patrões’ e reclamando os ‘35% de aumento sobre os salários, contrato coletivo de trabalho (por 2 anos) e reajuste de 3 em 3 meses’”. (OESP, 17/07/1968, p. 13). Por fim, destacou que: “os boletins atacam as ‘leis do arrocho salarial, o fundo de garantia e a lei antigreve’”. (OESP, 1968, idem).

A diretoria do Sindicato Metalúrgico de Osasco estava empolgada pela conjuntura política daquele biênio de 1967-1968. Pressionada pela conjuntura política e por suas bases, e ainda, influenciada por um programa de radicalização das lutas operárias, a diretoria do sindicato de Osasco decidiu deflagrar uma greve com ocupação de fábrica no dia 16 de julho de 1968. Ibrahim, em seu balanço publicado em 1972, afirmou que tinha uma perspectiva insurrecional da greve, que deveria ser o estopim para iniciar um movimento de massas para derrubar o governo ditatorial:

O Governo está em crise, ele não tem saída e o problema é aguçar o conflito, transformar a crise política em crise militar. Daí vinha nossa concepção insurrecional de greve: levar a massa através de uma radicalização crescente a um confronto com as forças de repressão. Era a visão militarista aplicada ao movimento de massas. (José Ibrahim, 1972, p. 222).

Conforme esclareceu ainda: “Estávamos ligados ao movimento de massas, mas bastante comprometidos com as posições de ruptura com o reformismo, de luta armada que a esquerda começava a levantar”. (IBRAHIM, 1972, p. 222). Por tal concepção, o movimento grevista em Osasco foi estruturado sobre uma estratégia que denominaremos como “foquismo sindical”, que consistiu em uma aposta de que se criando um foco grevista radicalizado em Osasco, irromperia uma onda de greves no eixo industrial paulista, atingindo as fábricas de São Paulo e do ABC paulista.

Com tal perspectiva de foquismo sindical, Ibrahim e seus companheiros desenvolveram os preparativos para a greve a partir do Sindicato metalúrgico de Osasco com apoio das comissões internas das fábricas mais mobilizadas. De acordo com o dirigente: “Todo o planejamento foi feito com os companheiros da Comissão, do Comitê Clandestino e do setor mais avançado da fábrica, que somavam ao todo uns duzentos homens”. (IBRAHIM, 1972, p. 224). Com tudo organizado, os planos da greve foram colocados em ação. De acordo com João Joaquim da Silva, que na ocasião era operário na Cobrasma e membro da diretoria do sindicato:

Quando na manhã do dia 16 de julho, às 8:45, um operário apertou o apito da COBRASMA, a greve começou. Os operários da limpeza e acabamento fizeram uma passeata dentro da empresa parando as máquinas, gritando palavras de ordem “abaixo o arrocho salarial”, “viva a greve” e “essa luta é de todos”. Em menos de meia hora, a fábrica estava totalmente paralisada, realizando a sua primeira assembléia, dirigida pelo CGG – Comando Geral de Greve – que decidiu pela ocupação de fábrica por tempo indeterminado. (…). (SILVA, 2006, p. 15).

A greve foi estabelecida com ocupação da fábrica, e os operários se auto-organizaram para garanti-la até que se concretizassem as negociações com o governo e o dono da Cobrasma. Segundo consta n’O Estado de São Paulo, os trabalhadores “passaram a obstruir os portões da indústria com veículos, máquinas e materiais pesados. Grupos de seguranças armados de paus e barras de ferro foram organizados e dispostos nos pontos estratégicos”. (OESP, 17/07/1968, p.13). Enquanto isso, a greve na Cobrasma, como catalizadora, deveria estimular outras paralisações e ocupações de fábrica. O plano da diretoria do sindicato era que, na sequência, paralisariam os operários da Barreto Keller, Osran, Granada e Lonaflex. Em seguida, outras fábricas de Osasco deveriam aderir, paralisando todas as fábricas da cidade. No entanto, nem tudo correu como o planejado.

Na sequência da greve da Cobrasma, no mesmo dia, às 10h30min da manhã, 400 operárias realizam uma greve na Fósforos Granada, de acordo com João Joaquim da Silva: “em passeata, aproximadamente 400 operárias grevistas passaram em frente ao portão da COBRASMA, em direção ao nosso sindicato, nos aplaudindo e gritando vivias à greve!”. (SILVA, 2006, p. 15).

A Folha de São Paulo publicou uma matéria de capa intitulada Grevistas de Osasco ocuparam 5 fábricas, onde apontou a ocupação das seguintes fabricas: Fósforos Granada, Braseixo, Osram, Barreto-Keller, Lonaflex, além da ocupação da Cobrasma. (FSP, 17/07, 1968). Na última página da mesma edição consta: “Movimento grevista, que organizou de início mais de 4 mil trabalhadores eclodiu ontem em Osasco, de surpresa, os grevistas ocuparam cinco fábricas, adotando imediatamente medidas de segurança, como fechar os portões com cadeado e construir barricadas”. (FSP, idem).

Na matéria publicada n’O Estado de São Paulo foi veiculada a greve em seis fábricas e “ocupação em quase todas”: ‘A greve de operários em Osasco atingiu quatro empresas metalúrgicas – “Cobrasma”, “Braseixos” (associadas), “Lonaflex”, “Barreto Keller” – uma do setor químico, a “fábrica de Fósforos Granada,” e uma do setor elétrico, a “Fábrica de Lâmpadas Osram”. Quase todas essas indústrias foram ocupadas”. (OESP, 17/17/1968). No entanto, apenas duas fábricas foram ocupadas, a Lonaflex e a Cobrasma.

Na tarde do dia 16, por volta das 17:00h, representando o Delegado Regional do Trabalho, gen. Moacir Gaya foi até Osasco negociar a volta ao trabalho. Foi realizada uma grande assembleia com os grevistas no pátio da Cobrasma, onde os operários defenderam as pautas da greve e ocupação. Segundo a matéria d’O Estado de São Paulo: “No pátio da Cobrasma – que produz vagões ferroviários e peças de automóveis – os trabalhadores insistiam, em ambiente tenso, nos pontos básicos de suas reivindicações: 35% de aumento sobre os salários atuais, reajustamento de 3 em três meses etc”. (OESP, 17/07/1968). Porém, diferentemente do que se passou em Contagem, os representantes da ditadura não demostraram nenhuma disposição em atender as reivindicações operárias enquanto a fábrica estivesse ocupada. Temia-se que o movimento de Osasco influenciasse todo o eixo industrial de São Paulo. Por isso, o governo ditatorial julgou fundamental a repressão exemplar contra os operários de Osasco.

Durante a negociação, buscando aproximar-se ao máximo do processo que havia decorrido em Contagem, Ibrahim agiu como se tivesse sido pego de surpresa pela base radicalizada. Ofereceu-se para mediar o conflito e chegar a uma solução que atendesse as reivindicações dos operários. Conforme a matéria d’O Estado de São Paulo: “O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco desmentiu que tenha preparado a greve. O presidente da entidade, sr. José Ibrahim, disse que o movimento teria sido organizado pelos grupos de trabalho internos de cada fábrica. Os operários, contudo, consideram possível a encampação da greve pelo Sindicato”. (OESP, 17/17/1968, p. 13). No entanto, os preparativos da greve não escaparam dos olhos patronais. De acordo com a declaração do proprietário da Cobrasma, Luís Eulálio Bueno Vidigal Filho, que também era seu diretor: “a greve vinha sendo preparada há um mês, enquadrando-se no ‘contexto da agitação por que passa o País, principalmente após a greve dos metalúrgicos de Belo Horizonte, em fins de abril’”. (OESP, 17/17/1968, p. 13).

Ao invés de atender as pautas, o Governador Abreu Sodré e o Ministro do Trabalho, coronel Jarbas Passarinho, seguindo as determinações do ditador Costa e Silva, estavam encarregados de providenciar a repressão à greve, desocupação das fábricas e prisão de seus líderes. Conforme matéria da Folha, o gen. Moacir Gaya: “anunciou ter ordens peremptórias do Ministro do Trabalho no sentido de, considerando a forma da greve, não transigir e nem concordar com quaisquer exigências dos grevistas”. (FSP, 17/07/1968). Ainda, de acordo com matéria: “O delegado regional do trabalho, gen. Gaya, declarou o movimento ilegal e solicitou auxílio de força do Estado para desalojar os grevistas e restabelecer a ordem”. (FSP, 17/07/1968, p.1).

O gen. Moacir Gaya, que comandava a Diretoria Regional do Trabalho, declarou à Folha de São Paulo que: “à tarde [do dia 16 de julho] oficiou ao comando do II Exército, à Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública, comunicando os fatos e demonstrando a ilegalidade do movimento grevista”. (FSP, 17/07/1968). Afirmou que o movimento de Osasco: “fugiu do campo trabalhista e entrou no campo da perturbação da Segurança Nacional”. (FSP, 1968, idem).

No início da noite, Lopes Meirelles, por meio de oficio da Secretaria de Segurança Pública, qualificou o movimento grevista como subversivo, e acentuou que ameaçavam a integridade física dos engenheiros e pessoal administrativo. Exigiu a desocupação das fábricas e a prisão dos organizadores. Além disso, ordenou: “impedir a ação dos piquetes a fim de assegurar o direito ao trabalho e a normalidade da produção”. (FSP e OESP, 17/07/1968).

Assim, entraram em cena os agentes da repressão física, segundo matéria da Folha: “Às 13h o DOPS mandou dois ‘brucutus’ para Osasco, com ordem para que eles se colocassem em pontos estratégicos (…). Às 15h, com as mesmas ordens, seguiu o terceiro ‘brucutu’ para Osasco. As 17h seguiu um carro de choque. (FSP, 1978, Idem). As forças bélico-militares mobilizadas inicialmente contra Osasco já indicavam a intenção de uma repressão exemplar: “Os ‘brucutus’ estavam munidos de metralhadoras e bombas de gás lacrimogênio e soldados fortemente armados. O carro de choque equipado com jatos de água misturado à areia”. (FSP, 17/07/1968). As entradas da cidade passaram a ser controladas pelo exército e polícia, as fábricas foram cercadas. Segundo a matéria d’O Estado de São Paulo:

A greve de Osasco colheu de surpresa a Polícia Federal e o DOPS. Mas logo se soube que elementos comunistas infiltrados nos sindicatos é que teriam deflagrado o movimento e não os seus diretores. Às 16 horas, entretanto, já havia na porta do DOPS um dispositivo de ação montado: 3 “brucutus”, 1 carro choque, 2 caminhões da Força Pública, 8 viaturas, da 5ª Divisão Policial – equipados com megafones, rádio, bombas de gás. A guarda Civil e a Força Pública foram colocadas de prontidão e 100 investigadores do DEIC eram enviados ao DOPS como reforço. (OESP, 17/07/1968, p. 12).

Ainda de acordo com O Estado de S. Paulo: “O dispositivo partiu para Osasco às 17 horas, chefiados por 5 delegados. A disposição era de parlamentar primeiro, para, depois, tentar a retirada dos reféns, em caso extremo ‘tomar a força as indústrias’. (OESP, 17/07/1968, p. 12).

De acordo com a matéria da Folha: “Cerca de 200 homens seguiram do DOPS para Osasco à tarde, delegados, investigadores e soldados da FP [Força Pública]. No DOPS, o Quartel Tobias de Aguiar e noutros setores policiais, a guarda foi reforçada”. (FSP, 17/07/1968). Segundo a matéria: “Os policiais foram transportados para Osasco em caminhões da FP [Força Pública] e viaturas do DOPS. Todos estavam fortemente armados. Alguns levaram metralhadoras, outros bombas de gás e muitos levaram rádios de bateria transmissores-receptores”. (Idem). A ordem definitiva para invasão das fábricas ocupadas foi emitida às 18h55min pela Secretaria se Segurança Pública, quando se decidiu ainda: “Mandar toda força policial possível e necessária para Osasco”. (FSP, 17/07/1968).

Com a cidade cercada, a primeira ação militar de invasão seguiu para a Lonaflex, a menor fábrica, com menor número de operários. A desocupação dessa seria uma forma de medir a disposição dos trabalhadores em resistir, permanecer dentro da fábrica e sustentar a ocupação. As forças repressivas cercando a empresa, deram ordem para que os operários desocupassem. Os operários, cercados por centenas de militares armados com metralhadoras, negociaram e saíram.

Depois de desocupar a Lonaflex, o exército seguiu para a desocupar da Cobrasma. Segundo a matéria da Folha de São Paulo: “Às 22 horas, milicianos começaram a invadir a “Cobrasma” para desalojar 2.700 operários que a ocupavam. A Força e o DOPS ocuparam as fábricas durante o dia de hoje. Foram feitas 30 prisões”. (FSP, 17/07/1968). As prisões seguiram-se pela madrugada adentro. Conforme registrou Ibrahim: “Os tatus e brucutus romperam as barricadas e os companheiros, para se protegerem, apagaram todas as luzes. A tropa de choque entrou na fábrica dando rajadas de metralhadoras para cima e jogando bombas de efeito moral. Houve muito combate corpo a corpo”. (IBRAHIM, 1978, p. 14)

De acordo com Ibrahim, só no primeiro dia de greve: “Foram detidos aproximadamente 300 companheiros, mas depois da triagem feita no próprio local, apenas uns 50 ou 60 foram levados para a delegacia, entre os quais estavam vários membros da comissão legal”. (IBRAHIM, 1972, p. 230). Descrição semelhante foi publicada pelo editorial d’O Estado de São Paulo: “a Secretária da Segurança Pública informou que foram efetuadas cerca de 300 detenções, sendo processada a triagem dos elementos detidos. Os líderes do movimento deverão ser encaminhados a São Paulo”. (OESP, 17/7/1968, p. 13).

Com a desocupação da Lonaflex e da Cobrasma, as forças da ditadura militar-burguesa já haviam derrotado o bastião da greve. Mas, como registrado pela matéria: “O policiamento continuava ostensivo, com soldados de baioneta calada nas esquinas e nas portas das fábricas. O comando policial estava instalado na Delegacia de Polícia de Osasco, que exigia identificação rigorosa até de jornalistas”. (OESP, 17/7/1968, p. 13).

Essas desocupações e prisão dos principais dirigentes feriram de morte o movimento grevista. Ainda assim, as ações de solidariedade do operariado eram importantes, pois dezenas de seus companheiros estavam presos pela repressão – muitos dos quais não escaparam das sessões de tortura, como foi o caso Zequinha Barreto ficou 98 dias preso.

As mobilizações do dia 17 de julho – segundo dia de greve

De acordo com o relato que coletamos de Joaquim Miranda, que na ocasião era operário na Braseixos, os operários dessa fábrica começaram a pressionar seus dirigentes para que organizassem ações em solidariedade aos operários da Cobrasma e da Lonafex. Assim, em assembleia no dia 17 de junho, decidiram decretar greve em solidariedade aos operários da Cobrasma. Em seguida os operários da Brown Boveri fizeram o mesmo. No entanto, diferentemente do feito na Cobrasma e Lonaflex, essas greves não foram de ocupação das fábricas. Ao invés disso, decidiram sair da fábrica e ir em marcha pacifica até o Sindicato dos Metalúrgicos. Com isso, pretendiam evitar a repressão e prisão dentro da fábrica, como já havia acontecido no dia anterior na Cobrasma.

Dia 18 de julho – o terceiro dia de mobilizações

No terceiro dia das atividades grevistas, os operários que não haviam sido presos, continuavam tentando se reorganizar. Fizeram uma reunião clandestina em uma Igreja. No entanto, a repressão estatal ainda continuava vasculhando por focos de resistência. As forças repressivas foram informadas que os operários estavam se reunindo, em uma nova operação dirigiram-se para lá e efetuaram novas prisões.

Os momentos finais da greve ficaram imersos em grandes dificuldades, o movimento estava em um beco sem saída. A cidade estava sitiada, com a maioria dos militantes, sindicalistas, ativistas e dirigentes presos. Ainda assim, pequenos grupos de operários tentavam improvisar resistência nas ruas e bairros. A ditadura manteve o sindicato sobre intervenção e Ibrahim foi obrigado a viver na clandestinidade até que foi preso em fevereiro de 1969. Além das prisões, empresariado industrial também retalhou a greve demitindo operários e os militantes.

As greves de Osasco, mesmo sendo reprimidas, foram seguidas por novas greves em Contagem e na Ford de São Bernardo, sendo que em São Bernardo a fábrica foi ocupada pelo exército: “Isso aconteceu em 1968 com a paralisação total por um dia e parcial por 3 dias. Essa greve foi sufocada pelo Segundo Exército quando os soldados entraram com armas em punho por dentro da fábrica”. (BRITTO, 1983, p. 8). Com a autoridade das metralhadoras a repressão fez com que os operários retornassem para trás das máquinas. (Luciano Galache. In: BRITTO, 1983, p. 8: ABRAMO, 1999, p.129).

Para conseguir refluir as mobilizações, além da dura repressão, prisão e tortura, o governo fez também uma concessão econômica. Assim, após as greves de Contagem e Osasco, a ditadura se viu obrigada a ceder reajustes salariais correspondentes ao aumento do custo de vida daquele ano, mesmo que temporariamente: “a partir de 1968 ou 1969, os reajustamentos salariais encontram-se em níveis ligeiramente superiores ao aumento do custo de vida”. (Singer, 1982, p. 60). Por outro lado, uma vez derrotados os movimentos sociais, estudantis e operários de 1968, em 13 dezembro do mesmo ano os militares decretaram o AI5, intensificando a repressão às manifestações, perseguições e assassinato do que se opusessem à ditadura.

Mesmo com a repressão às mobilizações e a nova fase repressiva que se iniciou no pós AI5, o exemplo de luta e organização de Osasco não se perdeu, pelo contrário, ele se enraizou no solo da classe operária paulistana com tática de construção de organização operária. Inspirando-se nos exemplos de organização pela base e independência de classe vindos de Osasco, a Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo organizou dezenas de comissões de fábricas clandestinas durante a década de 1970 na capital paulista, combatendo frontalmente o peleguismo e a burocracia sindical que atuava como correia de transmissão dos interesses da patronal e da ditadura.

O AI5 foi uma resposta ditatorial às mobilizações de 1967-1968, dando a tônica da fase mais repressiva da ditadura, que se consolidou jurídica e militarmente. Tratou-se de uma fase de significativos ataques violentos contra o movimento operário, que havia aprofundado sua organização e atuação política naqueles anos. Essa incursão repressiva permitiu ao governo impor um novo grau de subsunção ao operariado, intensificando os níveis de exploração da força de trabalho e extração de mais-valor no espaço fabril. A produção industrial constituiu-se como o núcleo mais rentável de sustentação do “milagre” econômico ditatorial, erigido sob repressão, perseguição e assassinatos. Esse período, de maiores lucros para o empresariado (1968-1973), embora tenha sido também os anos de maior repressão e perseguição ao movimento sindical e operário, não foi capaz de impedir a auto-organização operária nas fábricas da grande São Paulo.

As comissões de fábrica em São Paulo: a Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo

A Oposição sindical metalúrgica de São Paulo foi herdeira das formas de luta operária praticadas em Osasco. Muitos dos operários demitidos por conta das greves de 1968 migraram para as fábricas de São Paulo e do ABC paulista, levando consigo as experiências e o anseio combativos daqueles anos. A Oposição sindical metalúrgica se formou como uma Frente de trabalhadores constituída por operários que se opunham aos interventores da ditadura no sindicato e contrária ao sindicalismo como parceria com industriais e o governo. Esse grande grupo chamado de Oposição metalúrgica deu seus primeiros passos como militância clandestina entre 1967 e 1972. Essa primeira fase de formação da Oposição foi motivada pelas disputas eletivas para a direção do Sindicato de São Paulo. Ou seja, surgiu no bojo do mesmo processo de Osasco, na fase da reorganização dos protestos operários entre 1966-1968. Nessa primeira fase de formação da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo, sua importância foi maior como polo de aglutinação de militantes do que como uma força política com capacidade de grande influência no cotidiano operário, mas, ainda assim, atuou como organizadora de ações de protesto e reivindicações nas fábricas.

Dentre as forças políticas que compunham a Oposição estavam: Ala Vermelha, Ação Popular, POLOP, POC, PCdoB, e os trotskistas do PORT e do Grupo 1º de Maio, além de membros da Pastoral Operária, militantes independentes, entre outros. O ponto de convergência entre estas diversas correntes políticas era a organização no chão de fábrica. Com base nessa convergência se formava uma frente de trabalhadores, composta por grupos e comissões de fábrica clandestinas. Essa Frente de Trabalhadores fabris articulados na Oposição se inspirou diretamente no exemplo dos operários de Osasco. Incorporando àquelas experiências, sustentavam a militância operária clandestina, que organizava e dirigia paralisações, operação tartaruga, greves parciais além da disputa pela direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, entendido como uma ferramenta para expansão da atuação sindical.

Todas estas demandas imediatas dos locais de trabalho serviam como pontos de partida para abaixo-assinados, reuniões, boletins clandestinos e formação de grupos. Com isso, articulavam-se paralisações por seções de fábrica, greves parciais e “operações tartaruga” (diminuição organizada do ritmo de trabalho como forma de protesto). Essa variada gama de atividades organizativas, partindo de demandas imediatas, se estendiam para além das conquistas econômicas, pois servia também para aprofundar a coesão entre os operários e criar polos de aglutinação, troca de ideias, de experiências e desenvolvimento de laços de confiança.

Ainda nessa primeira fase da Oposição sindical podemos destacar algumas ações de protesto. Conforme registro da Ação Popular, no boletim Libertação (1969), trabalhadores da Mercedes fizeram uma greve em 27 de março com paralisação de mais 700 operários reivindicando 50% de reajuste salarial. (AÇÃO POPULAR, 1969, p. 273). Também em 1969, operários deflagraram greves na fábrica Villares e na Hobart Dayton. Ainda: “Na Arno, o pessoal fez algumas paralisações em 1968, 69 e 70, com prisões em seguida” (Oposição- GET-Urplan, 1982, p. 30). Podemos encontrar registro de outras greves no jornal Voz Operária (PCB), todas decorridas no ano de 1972:

E em São Paulo, em 1972, eclodiram onze greves somente na área da Grande São Paulo, sendo oito no setor metalúrgico e outras no setor gráfico, alimentação e construção civil. (…). E três greves foram efetuadas por cima da lei antigreve, sendo duas na Aço Villares (2.600 operários) e uma na Cerâmica, todas em São Caetano, plenamente vitoriosas na reivindicação do pagamento em dia. (VOZ OPERÁRIA, 1973, p. 90).

A segunda fase da Oposição teve início partir de 1973, durando até meados de 1975, quando além de criar dezenas de comissões clandestinas nos locais de trabalho, fundava também as interfábricas, espécie de conselhos operários que interligavam militantes de diversas fábricas de São Paulo. Esse processo, de adensamento da Oposição sindical, se deu em meio ao desaceleramento da economia brasileira, que se somou à crise de superprodução internacional e ao choque do petróleo de 1973. Esses fatores aprofundaram a crise do violento governo Médice.

Enquanto o governo entrava em crise, o movimento operário dava passos para um novo ascenso operário. No segundo semestre de 1973, foram deflagradas novas greves na indústria automobilística de São Bernardo: na Volkswagen, Chysler e Mercedes Benz, o operariado realiza novos protestos de “operação tartaruga” e “operação zelo” (nesta a produção é reduzida com argumento de fazer peças perfeitas). Foram todas greves sem a participação do Sindicato do ABC, que atuava focado no seu calendário de sua data-base. De acordo com o Jornal, Voz Operária, no artigo Greves em São Paulo, no segundo semestre de 1973, uma sequência de 19 greves foi registrada. Ainda em 1973 registrou-se greves parciais na Villares, fábrica localizada no Cambuci-SP, com cerca de 2.500 operários.

Os grupos e comissões clandestinas, articulados na Oposição sindical metalúrgica de São Paulo, se afirmavam como as principais formas de agregação de militantes no chão de fábrica, a exemplo de Waldemar Rossi que relatou em entrevista: “Ah, em toda fábrica que eu passei, sempre formei grupos. Sempre formei. Mas aí, era bastante observado, seguido né”. (Entrevista – Waldemar Rossi). De forma sintética, podemos notar que o período 1969-1973, não foi marcado por “silêncio e imobilismo” no movimento operário paulistano, mas sim por um significativo movimento contínuo de estruturação e atuação celular a partir da militância clandestina fabril pela base.

Interfábricas: embriões de conselhos operários

Dentro desse processo de organização por fábrica, foi de grande importância, entre 1973-1975, as reuniões clandestinas chamadas de interfábricas, das quais participavam operários de várias fábricas e deliberavam por ações conjuntas. As interfábricas, que começaram com simples encontros para discutir problemas nos locais de trabalho e militância, ganhou característica de fórum auto-organizado de várias fábricas, central para as ações conjuntas e reafirmação das intervenções operárias na capital paulista. As reuniões, plenárias e assembleias deliberativas e organizativas ganharam força, combinando a nova fase de ativismo operário, com o agravamento da crise econômica. Esses encontros serviram para fortalecer a luta contra a gestão sindical do peleguismo paulistano (dirigido por Joaquim Andrade – o Joaquinzão pelego), mas também fortaleceu o combate operário e popular contra a ditadura. Quando perguntei a Stanislaw Szermeta, que militou na Oposição, quantas plenárias foram realizadas pela interfábricas nos pós-1973, ele relatou que ocorreram centenas:

Centenas, centenas, centenas. Era um período… era um período que a gente se reunia. Sei lá, Carterpillar, tinha Metal-leve, as fábricas se reuniam em separado, fazia processo de luta. Agora, em determinados momentos era que se fazia, mas na proximidade das lutas mais gerais é que a gente se reunia…. (Entrevista – Stanislaw Szermeta).

Em meio à desaceleração da economia, a partir de 1973, com aprofundamento da crise do governo ditatorial e de sua impopularidade, avolumavam-se as mobilizações operárias na capital paulista, levaram ao fortalecimento e expansão da interfábricas, dando base para a primeira greve operária na capital paulista em 1978. A onda de greves de 1978-1980 foi o ponto alto da auto-organização operária alimentada meio da Oposição Sindical por mais de uma década. Conforme relatou Hélio Bombardi:

De 72 até 78 quando explodiu a greve, foram seis anos de conversa, de discussão, de organização, de passar material pros companheiros, e passar material era aquilo: um recorte, uma noticia, pega alguma coisa interessante que saiu no jornal e leva pra eles lerem, era um trabalho de formiguinha no começo mas era aquele trabalho diário. (Entrevista – Helio Bombardi, concedida ao IIEP).

As lutas operárias se fundem com as lutas políticas contra a ditadura militar-burguesa

Em 1973, as lutas operárias se combinaram com as lutas políticas na grande São Paulo. Ainda nesse ano, milhares de estudantes protestaram contra o assassinato do estudante de Alexandre Vannucchi pela ditadura. Em 1975, Vladmir Herzog foi assassinado após ser torturado brutalmente pela repressão ditatorial. Em resposta, no dia de seu enterro, milhares de trabalhadores e estudantes se concentraram na Praça da Sé como forma de protesto. Em 1977, trabalhadores foram presos por comemorarem o 1º de maio. Na mesma semana, estudantes organizaram um protesto contra as prisões e realizaram um grande protesto com 15 mil pessoas no centro de São Paulo. Dois dias depois, no dia 5 de maio, milhares de estudantes fizeram um novo ato no Largo São Francisco pelas liberdades democráticas. Esse ato foi filmado e está disponível no Youtube, como documentário com o título: O apito da panela de pressão.

Também em 1977, em meio a efervescência operária, popular e estudantil, o BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento), divulgou os dados inflacionários do Brasil de 1973, denunciando a falsificação dos mesmos pela ditadura militar brasileira, que levou a perda de 34,1% nos salários. Essa manipulação causou grande revolta na classe trabalhadora como um todo e no operariado em especial, fomentou ainda mais a reorganização operária no chão de fábrica. A reivindicação pela reposição dessa perda foi levantada por dezenas de sindicatos que passam a compor o Movimento pela Reposição Salarial. Mesmo os sindicatos mais pelegos, adaptados à ditadura policialesca e a superexploração patronal, foram pressionados por suas bases e se viram obrigados a colocar-se em movimento. A pauta de reposição dos 34,1% serviu como ponto de articulação das comissões de fábrica, interfábricas e movimentos de bairros. A luta rompeu com a especificidade de categorias, pois a pauta atingia todos os assalariados dos mais variados setores.

A greve na Scania em 1978 e a onda de greves por fábrica na Grande São Paulo

A jornada de greves do período 1978-1980 iniciou-se a partir da greve dos operários da Scania no dia 12 maio de 1978. Dentro da fábrica, os operários cruzam os braços, param as máquinas e se recusaram a trabalhar. O operário Gilson Meneses, que tinha 29 anos naquela ocasião, foi um dos organizadores dessa greve na Scania. Conforme nos relatou em entrevista, havia “um clima de efervescência” no ABC paulista naquele:

(…) Eu comecei a sentir na Scania que era possível fazer uma greve. Eu sentia que o clima era bom para isso. O clima estava em todo o ABC, viu. Um clima assim, de efervescência, de discussão etc. Aí eu tive a coragem de propor para alguns líderes de seção, dentro da Scania, fazer uma greve lá dentro. (Entrevista concedida por Gilson Menezes – 2013).

Nesse clima, no dia 12 de maio 1978, os operários da Scania adentram seu local de trabalho, bateram cartão, vestiram seus uniformes, ocupam seus postos de trabalho frente às máquinas, mas não as colocam em funcionamento. Cruzaram os braços. Conforme nos relatou Gilson:

Começou de manhã, 7h da manhã ninguém ligou as máquinas. Eu bolei, junto a cada liderança, que fosse até a ferramentaria, porque nós íamos começar o dia de braços cruzados. Todos os trabalhadores de dentro da ferramentaria começariam o dia já com os braços cruzados. (Entrevista concedida por Gilson Menezes – 2013).

A greve da Scania influenciou a massas dos operários da fábrica automobilísticas do ABC, espalhado greves para a Ford, Mercedez, Volkswagen e Villares. Além disso, no mesmo mês, as greves migram para São Paulo, chegando a diversas fábricas da capital paulista. Tanto no ABC como em São Paulo, a onda grevista se deu por fábrica, sem coesão entre si e sem a coordenação do Sindicato. Mas os sindicatos metalúrgicos eram chamados nas empresas paralisadas para celebrar os acordos. No bojo das greves, as comissões de fábrica auto-organizadas surgiram em todo eixo industrial da Grande São Paulo, da capital paulista até o ABC. Nesse processo, o Sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo, dirigido por Lula, mesmo sem ter organizado uma greve sequer, foi alçado à crista da onda grevista. Em São Paulo, a Oposição Sindical articulava as comissões de fábrica contra a vontade da diretoria do sindicato dos metalúrgicos que, centrada nas mão de Joaquinzão pelego, era um colaborador direto da ditadura.

No ABC as comissões, mesmo sendo combatidas pelo sindicato, foram o centro das greves de 1978. Em entrevista concedida a revista Cara a Cara, também em 1978, sob o título São Bernardo: uma experiência do sindicalismo “Autêntico”, Lula reafirma que, mesmo no Sindicato de São Bernardo:

Fomos procurados por vários grupos de trabalhadores aqui no sindicato para tomar uma orientação de como deveriam agir. A partir daí nós inclusive fomos contra a criação de comissões e em algumas empresas em que elas surgiram nós procuramos acabar com elas. E por quê? Porque o problema era de todos e não era de meia dúzia (…). Quase todas as empresas tentaram criar comissões e não foram criadas porque o sindicato não quis. (LULA, 1978, pp. 58-59).

Essa perspectiva da direção sindical do ABC, com Lula à frente, se opunha frontalmente a tradição de auto-organização e luta sindical que se desenvolveu em Osasco e em São Paulo durante toda a década de 1970. Vejamos como se deu o processo de lutas operárias na capital paulista.

A onda de greves em 1978 em São Paulo

No ascenso das lutas operárias em 1978, surgiram cerca de 200 comissões de fábricas na cidade de São Paulo, com destaque para as comissões clandestinas da Villares, Philco, Barbará, Jurubatuba, Filtros Mann, Gutman, General Elétric. Foram as comissões que organizaram as greves por fábricas em São Paulo, sendo que a primeira greve operária da capital paulista foi realizada no dia 26 de maio de 1978 (14 dias depois da greve da Scania), pelos operários da Toshiba, fábrica que contava com cerca de 600 operários. Foi também uma “greve de braços cruzados e máquinas paradas”. Na pauta constava a demanda de 21% de aumento, melhorias na alimentação dos refeitórios das fábricas, segurança e higiene no trabalho e convênio médico.

Na sequência, no dia 25 de junho de 1978, também em São Paulo, 8 mil operárias da fábrica da Philco declararam greve. Foi realizada uma assembleia com 6 mil mulheres operárias. O Sindicato Metalúrgico de São Paulo, dirigido por um aliado dos industriais (Joaquinzão pelego), tentou desmobilizar a greve, mas falhou. Entrevistamos duas ex-operárias que participaram da organização da greve na Philco junho de 1978. A organização dessas operárias foi desenvolvida durante a década de 1970 no interior das fábricas, sendo ainda mais estimulada com as greves deflagradas a partir de maio de 1978. Conforme nos relataram Maria José e Sofia:

Maria José: (…) Foi onde estourou a Scania em 1978, aí foi estourando Toshiba, várias… Aí quando foi em junho a gente teve condição de combinar uma greve. Ai nas comissões… E organizar a greve…

Sofia: mas porque já existia o grupo de fábrica… Porque já tinha um grupo de fábrica discutindo os problemas.

Maria José: já tinha uma base…

Sofia: já tinha um grupo de fábrica discutindo os problemas.

Então não se pode dizer que foi assim, que tirou do nada a greve?

Sofia: Não! Para você parar uma fábrica de 8.000 funcionários…

Maria José: A maioria mulheres… Casadas…

Sofia: Vários horários. Tinha horário de turno, horário de 17:05, horário noturno… Organizar uma fábrica de 8.000 funcionários em vários prédios, em plena ditadura militar, precisa ter um trabalho de base consistente, senão não conseguiria. E com fundamentos, você fundamentando o trabalhador adere, o trabalhador não é levado a fazer por fazer, ele faz porque ele tem confiança e sabe porque que está parando…

Maria José: Sente na pele…

Sofia: É muito emocionante parar uma fábrica. Uma greve é uma emoção muito grande porque você tem o chefe, o subchefe, o chefinho, você tem um monte…

Maria José: Tem segurança…

Sofia: Tem [os] seguranças [da fábrica]… Um monte de gente em cima de você, observando você, dedo duro observando…

Maria José: E os infiltrados né Sofia, que é sempre…

Sofia: Aí é muito chefe em cima de você, é uma hierarquia na fábrica, muito grande, para reprimir mesmo. Então você romper… Na greve você rompe com toda essa estrutura, é muito emocionante. É muito (…). Precisa ter coragem. Coragem porque se não você não pára a máquina. Você tem que ter muita coragem, mais consciência política…

Não teve piquete?

Sofia: Não, essa foi de ocupação. Em junho de 1978 foi ocupação.

Maria José: Por exemplo, a militância que entrava às 6 da manhã já combinava não ligar as máquinas. Aí quem, por exemplo, eu trabalhava das 2 às 10, a Sofia eu não sei, eu entrava às 2 horas…

Sofia: Eu entrava às 7.

Maria José: Aí quando a gente chegava já tinha noticias. A Rádio peão funcionava: “Oh, o pessoal da manhã não trabalhou gente!”. Tal e tal… Eu me lembro quando veio…

Sofia: Porque a nossa turma acho que foi 9 horas, foi marcado… 9 horas pára as máquinas…

Maria José: Quando nós chegamos às 2 horas já estava parado. Aí é fácil né…

Já tinha começado o movimento…

Maria José: Aí começa a pressão. A chefia vem, vem gerente, vem tudo em cima. Eu me lembro que as minhas pernas batiam uma na outra. Tremia, tremia, tremia e segurando (…). E eles sabiam muito bem, eles tinham o mapeamento das lideranças.

Sofia: O mapeamento todo. A gente não sabia, mas eles sabiam. Nós não sabíamos que eles sabiam do mapa das lideranças…

Maria José: Aí eles chegavam em cima da gente né: “Mas é o pessoal, nós chegamos aqui já estava parado… Né, então não vamos trabalhar (…)”. E todos nós tínhamos a pauta de reivindicação nas mãos. Todos os trabalhadores tinham acesso àquilo, já tinha sido feito. Aí: “A nossa reivindicação é isso, isso e isso”. Nós ficamos 4 dias dentro da Philco sem trabalhar e comendo. Aí, o último dia, não sei se foi na Philco ou foi na Bosch, que eles cortaram a comida. Acho que foi na Bosch… [risos]. E comendo, almoçando e voltando para o pátio.

Alguém trazia o almoço?

Maria José: Não, ia para o restaurante [da fábrica]. Vocês tomaram o restaurante e começaram a cozinhar? Maria José: Não. Nós trabalhadores dizíamos assim: “O pessoal da cozinha tem que garantir a nossa alimentação”. Eles trabalhavam, mas claro que era trabalhar para alimentar a greve.

Uma vez decretada a greve de braços cruzados, as operárias continuavam a se reunir dentro e fora da fábrica para decidir os rumos daquele movimento, realizaram assembleias no refeitório para discutir suas pautas, criaram uma comissão com 90 pessoas para negociar as reivindicações. O Sindicato Metalúrgico de São Paulo tentou desmobilizar a greve mas falhou.

A diretoria do sindicato, presidida por Joaquinzão pelego, compareceu às reuniões de negociação. Mas as operárias e operários daquela fábrica não confiavam nesse dirigente e na sua gestão: “nenhum de nós havia chamado [o sindicato] porque não confiávamos neles. Mas a empresa sim, confiava”. (In: História imediata, p. 66). Joaquinzão tentou dissuadir a comissão eleita pelos trabalhadores e trabalhadoras a abandonar a reunião e deixar a negociação por sua conta. Sua posição é que as operárias e operários deveriam baixar o índice de reajuste reivindicado porque tinha-se que “pensar nas condições da empresa”. Porém, as grevistas não aceitam suas orientações:

(…) O Joaquim pediu que eles do Sindicato levassem adiante as negociações. Nós não aceitamos, alegando que, para manter a coesão, todos nós da comissão que tínhamos sido eleitos deveríamos ficar para seguir o debate. Mas ele argumentou que queria ficar. Nós concordamos, contanto que se submetesse às condições impostas pela comissão. Nessa hora, ele propôs que a gente baixasse, porque nós deveríamos pensar nas condições da empresa. E que 25% era muito. Ele insistia que a gente deveria aceitar os índices impostos pela Philco, que aliás seriam concedidos em três vezes. (In: HISTÓRIA IMEDIATA, 1979, p. 66).

Além da Toshiba e da Philco, no ano de 1978 foram deflagradas dezenas de greves em São Paulo. Nesse ano, o jornal O Metalúrgico, órgão do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, registrou a eclosão de greves em 132 em empresas metalúrgicas envolvendo 117.231 trabalhadores. Dessas, derivaram 103 acordos salariais, sendo a maior parte efetivada via grupo ou comissão de fábrica (diferente do aso do ABC, onde o Sindicato foi até as fábricas para celebras os acordos). (Cf. Jornal O Metalúrgico. Nº. 266/agosto/78). Conforme nos relatou Jorge Preto (operário que trabalhava na Villares de Santo Amaro em 1978), o 1978 marcou o despertar da consciência de classe massivo no operariado da capital paulista:

Então, esse ano de 1978 foi o ano, assim… Aonde o despertar da consciência de classe, principalmente da classe operária que é a classe que produz, começou a despertar e aí que começou a abrir fissuras no Regime Militar, porque até a época, assim, o forte era o movimento estudantil. Que aí, ia lá, brigava, fazia uma manifestação, mas, assim, não arranhava o sistema. O que começou a arranhar o sistema, começou a quebrar a muralha do sistema, praticamente, é a produção, parou a produção, aí se questiona o sistema. Porque, o que que acontece, no despertar da consciência de classe? Como eu falei para você, a gente começa com coisas pequenas, você vai reivindicar assim: ‘a comida está ruim, então vamos fazer um movimentozinho para melhorar a porra dessa comida que está uma merda, esse banheiro está sujo pra caralho’. Aí, para o operário aquilo é normal, quando ele vê essas pequenas reivindicações, o que que aparece, qual é a primeira coisa que aparece? O que aparece é que (…), você acha que vai negociar com o patrão, mas, quando você vê, você não está mais negociando com o patrão, você está conversando com o Estado. Porque, a primeira coisa, o que que o Estado fazia? Era um movimento, por menor que seja, aí eles já mobilizavam a polícia e já montava uma barreira na porta da fábrica para proteger a empresa. (Entrevista – Jorge Preto).

O fato de, em meio à luta por pautas econômicas e imediatas, o aparato repressivo do Estado já ser mobilizado, com grandes contingentes armados para se combater trabalhadores que reivindicavam correção salarial e melhores condições de trabalho, tornava claramente visível a relação entre o empresariado industrial e o Estado. Conforme nos relatou Jorge preto:

Aí, o que que o operário pensava? ‘Pô, mas eu não estou fazendo nada demais, eu estou trabalhando, estou querendo só que melhore um pouquinho o local de trabalho, eu quero no mínimo uma comida que eu possa comer. Por que que a polícia está aqui?’ Aí já abria assim: ‘está aqui para proteger o patrão’. Aí, quando você já ia indo, assim, no processo de negociação, não era mais o patrão, já era o sindicato, depois já não era o sindicato, era o Ministério do Trabalho e já era o Estado. Aí é o despertar da consciência de classe. Aí você fala: ‘oh, eu não estou lutando só contra o (…) Luiz Villares [proprietário da fábrica], eu estou lutando contra o Luiz Villares, contra a direção do sindicato dos metalúrgicos, contra o governo do Estado e aí tem o Ministério do Trabalho que é o Governo Federal. Sim! Aparece primeiro para nós a fábrica, só que, quando assim, no enfrentamento você vê que é muito além da fábrica. O enfrentamento, assim, aí o despertar da consciência de classe vem por aí… É nos primeiros enfrentamentos. Então, assim, não há consciência sem enfrentamento. Porque se não há enfrentamento, assim, o pessoal vai e se limitar ao fazer no dia a dia… Tá ruim mas tá bom… Aí um dia fala assim, ‘um dia vai melhorar’, aí vêm todas as crendices e tudo mais. Mas, assim, a partir do enfrentamento, o operário, ele só se conscientiza de fato, no enfrentamento de fato, que aí ele vai ver toda a máquina que ele está enfrentando. Ele não está enfrentando o chefinho dele que fica lá enchendo o saco dele lá, o encarregadozinho ou o diretor da empresa, ele vê que a coisa é bem maior, por isso que 1978 foi um ano assim, que marcou na história do movimento operário a consciência de classe. E isso, assim, se espalhou, se espalhou assim, para todas as regiões fabris de São Paulo e para várias regiões do Brasil. É tanto que, muitos militantes nossos… E eu faço um parêntese nesse patamar de espalhar o movimento, os setores progressistas, principalmente da pastoral operária, da JOC, da Igreja Católica, ajudou bastante. (Entrevista – Jorge Preto).

A greve geral operária de 1978 em São Paulo: a primeira greve geral contra a ditadura

Em outubro de 1978 a Oposição metalúrgica de São Paulo foi a responsável pela decretação da primeira greve geral operária realizada durante a ditadura. Essa greve, deliberada em uma assembleia com cerca de 20 mil operários na Rua Do Carmo, conseguiu aprovar a decretação da greve em 27 de outubro de 1978. As mobilizações em São Paulo refletiam o ânimo geral do operariado paulistano, que tinha como pauta unificadora o reajuste de 70% nos salários para repor as perdas impostas pela ditadura. A Oposição sindical conseguiu derrotar a direção do sindicato de Joaquinzão em São Paulo em votação aberta, numa decisão de “mãos levantadas”. Essa primeira greve geral metalúrgica durou dois dias (30 e 31 de outubro), paralisou cerca de 300 mil operários e operárias da cidade de São Paulo, Guarulhos e Osasco.

A oposição, embora tenha sido a principal responsável pela decretação da greve, não pôde dirigi-la de fato. Acostumada com os pequenos trabalhos organizativos no chão de fábrica, mas sem enfrentar os debates estratégicos, não pôde dar um salto de qualidade em sua atuação na hora do ascenso da luta operária. Não atuou como uma organização preparada realmente para dirigir a classe operária. Com isso, quem venceu na direção da greve, foi a máquina sindical que atuava como um secretariado do empresariado industrial e da ditadura, essa correu pra finalizar a greve com grande pressa.

1979 – Nova jornada de greves no ABC paulista

Em 1979 o empresariado industrial e a ditadura enfrentaram duas importantes greves operárias massivas: uma no ABC paulista, em maio, e outra em São Paulo, em novembro. Cada uma em uma data base diferente, o que acabou por dividir o movimento. Esse ano foi marcado pela intensificação da crise econômica internacional e pelo segundo choque do petróleo. A classe operária mais organizada nas fábricas e nos bairros operários e periféricos prosseguiu na articulação de movimentos contra os efeitos inflacionários e a carestia de vida. Os movimentos de bairro confluíram com as demais manifestações do movimento sindical fabril e com as lutas no campo.

Apoiando-se na nova conjuntura, a diretoria do sindicato de São Bernardo, intentando não ser ultrapassada pelas greves como ocorreu em 1978, buscou se colocar à frente da organização do movimento grevista de 1979 para controlá-lo. Ou a diretoria se adaptava à nova dinâmica ou cairia em grave descrédito frente às bases descontentes. O Sindicato encaminhou a pauta contendo 21 itens à FIESP. A principal a reivindicação era o reajuste salarial de 77,1% (composto por 43% proposto pela própria ditadura + 34,1% de perdas). A FIESP fez uma contraproposta no dia 8 de março, oferecendo só a metade do que era reivindicado pelo operariado (MOURA, 2015), tendo-se um ajuste real abaixo da inflação. O ajuste oferecido pela FIESP era menor do que o determinado pela ditadura militar, que estabelecia o índice oficial de 43% para o ano de 1979.

Isso causou grande revolta no operariado de toda Grande São Paulo, alimentando o clima de greve. No ABC, o operariado lançou-se aos protestos antes mesmo do sindicato, decretando paralizações por fábrica e organizando piquetes antes mesmo da realização da assembleia oficial do Sindicato (que inclusive se posicionou contra a realização de piquetes nas portas das fábricas, mandando os grevistas voltarem para suas casas). Neste processo de protagonismo operário independente, o sindicato convocou assembleias para os dias 9, 10 e 12 de março, encampando os protestos operários e decretando a greve no dia 13 de maio de 1979 no ABC. Com isso, a entidade centralizou o movimento grevista a partir da diretoria do sindicato, controlando a iniciativa e a rebeldia operária no interior das fábricas. No mesmo dia, irromperam outas greves operárias no interior do Estado de São Paulo, sendo que: “30 mil trabalhadores de Caçapava, São José dos Campos e Jacareí, deflagram greve”. (PRADES e RAGO, 1980, ESCRITA ENSAIO, nº7, p. 10).

A coordenação e direcionamento das greves, suas deliberações e ações militantes, não se fazia por meio da auto-organização no chão de fábrica, com a vocalização dos operários em seus locais de trabalho, mas passou a ser protagonizada e controlada pela entidade sindical, sendo totalmente direcionada por assembleias plebiscitárias (onde só se pode votar sim ou não), sob controle estrito da diretoria do sindicato, eliminando e isolando os elementos de autodeterminação que emergiam do chão de fábrica, inclusive condenando e perseguindo as comissões de fábrica que surgiram como auto-organização independente do sindicato.

No primeiro dia de greve (13 de março), só em São Bernardo, 47 fábricas e 90 mil operários aderiram à greve. Em Santo André mais 60 fábricas e 38.622 aderiram a mesma. Em São Caetano, mais de 25 mil também aderiram. São Bernardo, Santo André e São Caetano juntos somavam 155 mil operários e operárias em greve. O sociólogo Ricardo Antunes apontou que no quarto dia de greve havia “cerca de 170 mil operários paralisados no ABC”. (ANTUNES, p. 46). No dia 14 de março, operários de outras regiões também decretaram greves, como no Vale do Paraíba, com 30 mil trabalhadores paralisados e em Jundiaí, onde mais 15 mil trabalhadores rejeitavam o acordo já assinado pelo presidente do sindicato. (PRADES e RAGO, 1980, p. 11). A estimativa é que ao longo do movimento, somou-se um total de 436 estabelecimentos em greve no País com mais de 3 milhões de trabalhadores paralisados. (ANTUNES, 1988, SADER, 2010).

As ruas do ABC ficaram tomadas por grevistas e por piquetes operários nas portas das fábricas. No caso da Volkswagen, a gerência acionou o governo ditatorial e recebeu e abrigou em seu interior a repressão armada. De acordo com Humphrey (1982): “2.000 polícias armados, cães, caminhões, cavalos e carros blindados” foram acionados para a retomada da Volkswagen e contenção dos piquetes.

Frente ao avanço do movimento grevista, o Governo e o Patronato reagiram duramente e, a partir do dia 20 de março de 1979, realizaram uma série de prisões de operários. No dia 21, as manifestações públicas no estádio Vila Euclides e no Paço Municipal foram proibidas pela ditadura. Foi uma tentativa de impedir novas assembleias e o fortalecimento do movimento grevista. O governo ditatorial-burguês queria dividir para conquistar. Nesse dia: “O ABC viveu um dos seus dias mais violentos. O contingente policial aumentou em função da greve dos motoristas. A PM de São Paulo mobilizou toda sua tropa de choque que se aquartelou na Volks. Segundo dados oficiais, 200 trabalhadores tinham sido detidos desde o início do movimento. (PRADES e RAGO, 1980, pp. 17-18).

No dia 22 de março, o empresariado industrial, por meio do Grupo 14, das indústrias da FIESP, e o Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, se reuniram com o Sindicato do ABC e apresentam uma proposta, como um “protocolo de intenções”, que, visando o fim da greve, propunha a volta imediata ao trabalho e 45 dias de prazo para o empresariado industrial “estudar” as reivindicações apresentadas. Era claramente uma tentativa de fazer com que o movimento grevista se dispensasse e que o operariado fosse dissuadido da intenção de greve e da luta de massas. Além disso, para “jogar” os operários contra o Sindicato, exigia descontar os dias de greve (algo que o que não aconteceu em 1978). No dia 23 de março (uma quarta-feira), após 10 dias de greve, a diretoria do sindicato defendeu essa proposta da patronal na assembleia geral, expressa no “protocolo de intenções”. Para conquistar os votos dos trabalhadores em greve, Lula discursou aos milhares de operários sobre o risco de intervenção no Sindicato caso a proposta não fosse aceita. Ainda, frente às dezenas de milhares de operários presentes, elogiou o representante ditatorial no Ministério do Trabalho (que iria decretar intervenção no Sindicato no dia seguinte):

O Ministro do Trabalho teve, na minha opinião, um comportamento exemplar. Eu nunca tinha visto, nunca – desde 1972 que eu estou no sindicato e desde 1975 que eu sou o presidente do sindicato -, eu nunca vi um ministro do trabalho com posições tão honestas como foram as do Murilo Macedo. (LULA, 1979a, p. 218).

Mas proposta de Lula e dos patrões não convenceu o operariado e foi derrotada. “A greve continua!”, gritava o operariado em coro na assembleia geral metalúrgica. Contra a vontade de Lula, os trabalhadores preocupados em perder a sede sindical, saíram da assembleia em marcha e foram proteger o Sindicato, na tentativa de impedir a intervenção militar (contra a vontade de Lula e sua diretoria). Murilo Macedo, do Ministério do Trabalho, decretou a intervenção nos sindicatos. A força repressiva da ditadura tomou as ruas do ABC. O operariado se enfrentou com o aparato repressor armado, paus e pedras contra escudo, cassetete, cavalaria, camburão, bombas, gás lacrimogêneo e balas de borracha. Na madrugada do dia 23 de março: “as imediações do Sindicato, transformam-se numa verdadeira praça de guerra, aumentando em muito o aparelho repressivo até então existente”. (RAINHO e BARGAS, p. 134). A multidão de operários contra-atacava até fazer com que as forças da ditadura recuassem. Foram necessários reforços policiais para retirá-los do Sindicato. Após essa intervenção no Sindicato, Lula fugiu para a casa do sogro.

Mesmo sem a direção sindical, as mobilizações de grevistas não pararam. No dia seguinte à intervenção, sábado, dia 24 de março: “20.000 pessoas aproximadamente se reuniram no centro de São Bernardo”. (HUMPHREY, 1982, p. 188). Frente às mobilizações de massas nas ruas, Lula foi convencido a deixar o esconderijo e reassumir as negociações com os empresários industriais e a ditadura. No dia 25 de março, ele reapareceu na missa na Igreja da Matriz, centro de São Bernardo, e uma multidão de operários cercou a Igreja. Após término da missa, aglomeram-se na Praça em frente da Igreja cerca de 15 mil pessoas, e, em um discurso, Lula retomou a direção das negociações para acabar com a greve, pedindo aos operários que voltassem para suas casas, para saírem das portas das fábricas e dissolvesse os piquetes: “Vocês têm que ir para suas casas de forma ordeira e pacífica, como viemos fazendo desde o começo do movimento”. (LULA, apud RAINHO E BARGAS, 1983, p. 141). Os operários não se dispersaram, pelo contrário, se reuniram em nova assembleia no Paço Municipal de São Bernardo. Foi uma aglomeração acabou por converte-se em uma assembleia espontânea naquela tarde do mesmo dia 25 de março.

A trégua de 45 dias marcou o fim da greve

Uma nova assembleia foi convocada, no dia 27 de março de 1979, para decidir sobre os rumos da greve. Nessa, completados 15 dias de greve, perante 70 mil operários (RAINHO E BARGAS, 1983, p. 145), a diretoria do sindicato decidiu encerrar a greve, mas, para contornar o os anseios grevistas da massa operária, disse que seria apenas uma “suspensão temporária” da mesma, uma trégua de 45 dias para o empresariado “estudar as reivindicações”, o que seria suficiente para sufocar qualquer movimento grevista nas bases. (Confira essa assembleia no documentário ABC da greve).

No lugar das demandas do operariado fabril em greve de massas, Lula defendeu que a pauta central era a devolução do Sindicato do ABC para a diretoria, e isso exigia a volta imediata ao trabalho. Lula apelou para que voltassem para trás das máquinas, para que ele mesmo pudesse voltar para sua sala no sindicato: “Estão dizendo que nós trabalhadores somos radicais. Que há intransigência da nossa parte e que nós não queremos negociar. Em primeiro lugar, nós queremos negociar. E aí eu peço um voto de confiança para vocês trabalhadores”. (LULA, 1979, p. 228). E completa propondo negociar as pautas do operariado depois de encerrada a greve: “Pra não dizer que nós somos radicais, nós vamos aceitar o pedido do governo: a volta ao trabalho”. (LULA, 1979, p. 228). Assistiu-se a uma chuva de vaias e xingamentos, grande parte dos operários abandonam a assembleia. Assim, a greve foi encerrada sem que se atendesse as demandas. No dia seguinte, começaram as demissões aos grevistas, sendo que só no primeiro dia de retorno ao trabalho, foram demitidos 350 trabalhadores. (RAINHO E BARGAS, 1983). Ainda, nos próximos dias, na fábrica da Villares de São Bernardo, o empresariado demitiu mais 308 operários porque protestarem contra o desconto dos dias de greve. (RAINHO E BARGAS, 1983, p. 146)

O fim da trégua de 45 dias – o Sindicato é contrário a retomada da greve em 1979

Passados os 45 dias de trégua, para a surpresa da diretoria do sindicato do ABC, o operariado continuava mobilizado e querendo retomar a greve, mostrando disposição de luta e enfrentamento. Isso pode ser evidenciado pelo número de operários que compareceram à comemoração do 1º de Maio de 1979 nos dias anteriores. Acumulando anos de perdas salariais, reprimido pela ditadura e pelo empresariado fabril, o operariado queria retomar a greve até que as pautas fossem conquistadas. No entanto, isso era exatamente o que Lula e o Sindicato não queriam.

Assim, na assembleia operaria realizada no dia 13 de maio de 1979, Lula defendeu que os operários não retomassem a greve, que aceitassem os descontos dos dias parados e apenas 6% de reajuste real. O objetivo dessa assembleia, pós-trégua era dissuadir qualquer possibilidade de retomada da greve naquele dia e convencer os operários a aceitarem as propostas da FIESP.